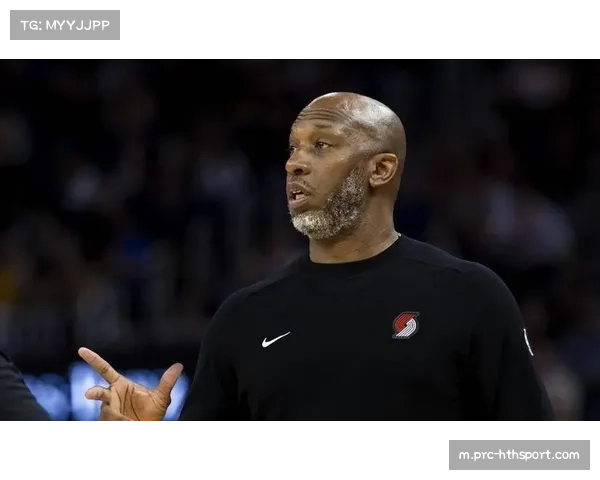

比卢普斯执教成效低迷 勝率仅35.6% 季后赛依旧未解难题

在过去几个赛季中,作为NBA知名球员的比卢普斯(Chauncey Billups)转型为主教练,接手了波特兰开拓者队。然而,尽管他在球员生涯中获得过极高的荣誉与成就,但执教生涯的起步却充满了挑战。至今为止,比卢普斯的执教战绩并不理想,胜率仅为35.6%。更为重要的是,虽然球队在他的带领下有所进步,但仍未能突破季后赛的瓶颈,尤其在面对强队时屡屡失利,未能解决长期以来困扰开拓者的防守与进攻不均衡的问题。随着赛季深入,波特兰的表现依然没有显著改善,这为球队未来发展提出了严峻的挑战。此局面也引发了业内人士对比卢普斯执教理念和战术调整的广泛讨论。

1、战术调整未见成效

比卢普斯执教生涯的一个突出问题是,他在战术调整上的成效并未达到预期。自接手开拓者以来,他曾多次尝试调整球队的进攻与防守体系,尤其是在提升外线进攻火力和加强内线防守方面。然而,这些调整在实际比赛中未能有效提升球队整体战斗力。尽管在一些比赛中,开拓者展现出了不小的进攻爆发力,但整体战术执行和应变能力依然显得不足。

HuaTiHui与比卢普斯带队时的标志性强队相比,开拓者在比赛中的节奏感和球员间的配合依旧显得有些生硬。比卢普斯未能找到一个更适合球队的进攻核心,尤其是如何有效激活利拉德(Damian Lillard)的个人进攻火力。尽管利拉德个人能力极强,但整体进攻依然难以达到最佳效率,这也导致开拓者的进攻端时常处于停滞状态。

此外,开拓者的防守体系依旧不稳,尤其在面对高强度的进攻时,球队的防守频频出现漏洞。比卢普斯试图通过变阵来增加球队的防守深度,但防守端的漏洞仍旧没有得到有效修补,这也是球队未能在季后赛中走得更远的关键原因。

2、球员管理和化学反应问题

除了战术层面,比卢普斯在球员管理方面的表现同样受到质疑。球队的内部化学反应问题逐渐浮出水面。尽管开拓者拥有像利拉德和麦科勒姆(CJ McCollum)这样的高水平球员,但球员之间的配合始终未能达到最佳状态。比卢普斯虽然有着丰富的比赛经验,但在管理球员情绪和磨合球员角色方面显得相对保守。

尤其是利拉德作为球队核心球员,其对球队的领袖地位和比赛风格始终占据主导地位。然而,比卢普斯未能充分利用利拉德的多面性和领导力,使得其他球员的角色定位与进攻机会有所缺乏。例如,麦科勒姆在场上常常处于“空挡”状态,缺少足够的进攻任务和球权分配,这影响了球队的整体表现。比卢普斯的战术更多地依赖于球员的个人能力,缺乏系统性地挖掘球员的潜力。

这一问题在赛季至今的多场关键比赛中都已显现,尤其是在对抗强队时,球队内部分歧与缺乏协同合作导致了集体失误的增多,进而影响了最终结果。比卢普斯需要更多的时间和智慧来调整球队内的角色分配和氛围塑造,以期达到更高的团队协作效率。

3、季后赛表现持续低迷

比卢普斯执教以来,最大的难题莫过于季后赛的表现。即便球队在常规赛中多次取得不错的成绩,但进入季后赛后,开拓者总是无法突破较强对手的防线,尤其在面对东部强队和西部豪强时,往往力不从心。比卢普斯至今未能带领开拓者取得显著的季后赛突破,这也成为外界批评他的一个重要原因。

尽管开拓者的进攻有时能够在季后赛中发威,但球队的防守短板总是暴露得淋漓尽致。比卢普斯在面对季后赛对手时未能及时进行有效的战术调整和应急策略,这使得开拓者在关键时刻失去了应有的竞争力。例如,在季后赛的决定性时刻,开拓者的进攻往往缺乏组织,而防守端则显得更加无力,导致球队频频被强队逆转。

因此,季后赛的低迷表现不仅仅是比卢普斯战术上的失误,也反映了球队构建中的长期问题。比卢普斯的执教理念需要与球队现有阵容的优缺点更加契合,以确保在季后赛阶段能够实现突破。

4、未来展望与持续挑战

尽管目前的执教表现面临重重困难,但比卢普斯依旧具备很大的潜力和机遇。随着赛季的深入,开拓者有可能在未来的一两年内进行阵容调整,从而为比卢普斯带来更多的战术执行空间。如果能够通过引入新的球员或调整现有阵容的角色,或许可以缓解目前的困境。

然而,比卢普斯在战术上的灵活性、球队的内外部化学反应、以及他对季后赛的应对策略依然是未来发展的关键。如果能够在这些方面有所突破,开拓者有望重返季后赛的竞争行列,并打破目前的局面。

整体而言,比卢普斯的执教生涯仍处于探索阶段,面对的挑战依旧不少。如何调整球队的战术体系、如何激活球员的潜力、如何应对季后赛的强队挑战,这些都是比卢普斯需要尽快解决的问题。随着球队阵容的进一步成熟和战术的不断调整,开拓者的未来仍充满不确定性。

比卢普斯的执教生涯虽遭遇挑战,但他的经验和能力仍然为球队带来一定的希望。随着球队未来在阵容和战术上的不断优化,他有可能带领开拓者突破目前的瓶颈。

综上所述,虽然比卢普斯目前的胜率和季后赛表现令人失望,但从长远来看,他依然有机会通过战术调整和球员磨合,在未来的比赛中展现出更多的竞争力。开拓者管理层的支持与球队阵容的变化,将是决定他能否突破困境的关键因素。